- トップページ

- 四季便り2026

2026.01.22

寒い!寒波はやってくるし、雪も降るし、寒い、寒い。夏型人間の僕にとっては厳しい季節です。

寒くなってくると「ウチめちゃめちゃ寒いんだけど何とかならない?」というご質問をいただいたりします。なんとも大雑把な聞き方でして、こんなこと言ってくるのはだいたい知り合いとかなんですが、質問というよりは、まぁ挨拶くらいに受け取っておいた方がよいでしょう。

そもそも、寒くなってしまってからでは、建築屋にできる寒さ対策なんてほとんどないんです。しいて言えば、エアコンを効率の良いものに取り換えるくらいですが、それでも1〜2週間くらいはかかってしまいます。

あとは、内窓の取り付けくらいでしょうか?いずれにしても、寒くなってからでは間に合いません。簡単そうな工事でも段取りから実行まで結構な日数を要してしまいますので、家のメンテナンスや改修など計画はお早めに!

さて令和8年、今年の四季の家工房はと言いますと、大きな改修工事2件がすでに動き始めてます。動き始めていると言ってもまだ助走の段階ではありますが、ここで計画を練りに練ってできるだけ準備を整えておくってことが、今後の工事のカギを握ります。

詳しくはまだ発表できませんが、どんなことをやるのか、ちょっこっとだけご紹介しておきます。ひとつは、もともと商業施設だった建物を地域の人たちが集えるような場所に作り替える計画です。飲食や子供たちが遊ぶスペースを軸にイベントなどにも対応できる、老若男女問わずに使ってもらえるような複合的な場を目指します。

オーナーさんは、保育士をやりつつ子ども食堂なども運営している、とっても明るくてパワーを感じる女性です。現在でも地域に対して大きな貢献をされているのですが、さらに輪を広げようというのですからホント頭が下がります。

ご本人は「いや、あたしの方がいっぱいもらってんだよね〜」と笑ってますが…。なので、絶対成功していただきたい、と言う思いを込めて、できるかぎりの協力をさせていただきます。コチラが今年の10月オープンの予定です。

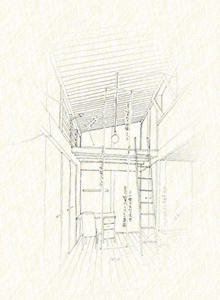

そして、もうひとつのプロジェクトは、学生さんによる古民家の再生事業を四季の家工房もお手伝いとして参加させていただきます。プロジェクトの舞台となるのは、お祖父様が若いころに建てて、お父様が少年時代を過ごした木造二階建ての建物です。

今回のプロジェクトの主体となる方は、お祖父様から見ればお孫さんに当たる女性です。現在はご両親ともども東京在住で、ご自身はまだ学生さんなのですが、子供の頃に何度もこの山県市を訪れ、とっても繋がりの深いこの場所を「なんとか活かしたい」という思いで建物の再生とご自身の移住も決断されました。

「山県市の自然や文化を活かしてリトリートできる空間を作りたい」というコンセプトのもと、西から東から建築系の学生さんたちが集まって、現在ワイワイと計画を練っているところです。施工も合宿しながらのワークショップを重ねつつ、難しい作業や危険な作業は四季の家工房で分担させてもらって、コチラは令和9年3月のオープンを目指してます。

どちらのプロジェクトも地域が盛り上がるきっかけとなりそうで、そんな場面に立ち会わせてもらえるってありがたい話です。どちらも女性が主体と言う共通点も…おいおい、男子も頑張ろうぜ!

その他にも、住宅の新築や工房の新築などなど…今年も忙しくなりそうです。

寒くなってくると「ウチめちゃめちゃ寒いんだけど何とかならない?」というご質問をいただいたりします。なんとも大雑把な聞き方でして、こんなこと言ってくるのはだいたい知り合いとかなんですが、質問というよりは、まぁ挨拶くらいに受け取っておいた方がよいでしょう。

そもそも、寒くなってしまってからでは、建築屋にできる寒さ対策なんてほとんどないんです。しいて言えば、エアコンを効率の良いものに取り換えるくらいですが、それでも1〜2週間くらいはかかってしまいます。

あとは、内窓の取り付けくらいでしょうか?いずれにしても、寒くなってからでは間に合いません。簡単そうな工事でも段取りから実行まで結構な日数を要してしまいますので、家のメンテナンスや改修など計画はお早めに!

さて令和8年、今年の四季の家工房はと言いますと、大きな改修工事2件がすでに動き始めてます。動き始めていると言ってもまだ助走の段階ではありますが、ここで計画を練りに練ってできるだけ準備を整えておくってことが、今後の工事のカギを握ります。

詳しくはまだ発表できませんが、どんなことをやるのか、ちょっこっとだけご紹介しておきます。ひとつは、もともと商業施設だった建物を地域の人たちが集えるような場所に作り替える計画です。飲食や子供たちが遊ぶスペースを軸にイベントなどにも対応できる、老若男女問わずに使ってもらえるような複合的な場を目指します。

オーナーさんは、保育士をやりつつ子ども食堂なども運営している、とっても明るくてパワーを感じる女性です。現在でも地域に対して大きな貢献をされているのですが、さらに輪を広げようというのですからホント頭が下がります。

ご本人は「いや、あたしの方がいっぱいもらってんだよね〜」と笑ってますが…。なので、絶対成功していただきたい、と言う思いを込めて、できるかぎりの協力をさせていただきます。コチラが今年の10月オープンの予定です。

そして、もうひとつのプロジェクトは、学生さんによる古民家の再生事業を四季の家工房もお手伝いとして参加させていただきます。プロジェクトの舞台となるのは、お祖父様が若いころに建てて、お父様が少年時代を過ごした木造二階建ての建物です。

今回のプロジェクトの主体となる方は、お祖父様から見ればお孫さんに当たる女性です。現在はご両親ともども東京在住で、ご自身はまだ学生さんなのですが、子供の頃に何度もこの山県市を訪れ、とっても繋がりの深いこの場所を「なんとか活かしたい」という思いで建物の再生とご自身の移住も決断されました。

「山県市の自然や文化を活かしてリトリートできる空間を作りたい」というコンセプトのもと、西から東から建築系の学生さんたちが集まって、現在ワイワイと計画を練っているところです。施工も合宿しながらのワークショップを重ねつつ、難しい作業や危険な作業は四季の家工房で分担させてもらって、コチラは令和9年3月のオープンを目指してます。

どちらのプロジェクトも地域が盛り上がるきっかけとなりそうで、そんな場面に立ち会わせてもらえるってありがたい話です。どちらも女性が主体と言う共通点も…おいおい、男子も頑張ろうぜ!

その他にも、住宅の新築や工房の新築などなど…今年も忙しくなりそうです。

2026.01.01

あけましておめでとうございます。

今年は地元山県市が元気になるようなプロジェクトが進行します。しかも、1つではありません、2つの楽しいプロジェクトが発進間近です。四季の家工房もお手伝いさせていただくべく昨年よりいろいろ仕込みをして参りましたが、いよいよ具体的に動く年になりそうです。

詳細はまだ発表できませんが、どちらのプロジェクトも女性が主体となってワークショップとか巻き込み型のイベントもあるかも?一緒に巻き込まれちゃいましょう!!

本年もよろしくお願いいたします。

今年は地元山県市が元気になるようなプロジェクトが進行します。しかも、1つではありません、2つの楽しいプロジェクトが発進間近です。四季の家工房もお手伝いさせていただくべく昨年よりいろいろ仕込みをして参りましたが、いよいよ具体的に動く年になりそうです。

詳細はまだ発表できませんが、どちらのプロジェクトも女性が主体となってワークショップとか巻き込み型のイベントもあるかも?一緒に巻き込まれちゃいましょう!!

本年もよろしくお願いいたします。